各位kfc观众、对方辩友,大家好。

我方反对「『知足常乐』只是自我陶醉的说法,人应当永远追求更好。」这一说法。

辩论第二阶段

驳论:

请问对方辩友水羊同学

“人性就是這樣,只會想要越來越更好”“追求更好的車,追求更好的房子” |

如果为了过分追求更好的车子、房子、地位……

那只会导致伪君子爱财——取之无道

这样的例子在中国并不少见,“只會想要越來越更好”真的会更好吗?

一味地追求更好肯定是会产生负面效应的。

如果“人性就是這樣,只會想要越來越更好”,那由科技制造而来的原子弹这一“美好产物”算什么?

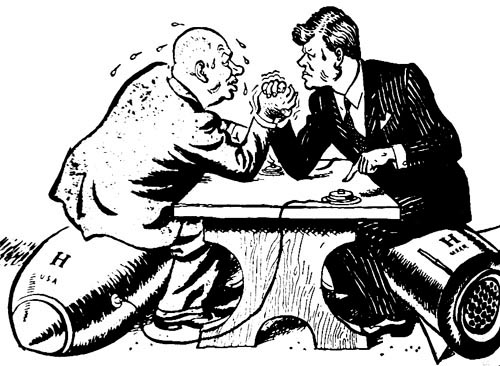

看看这幅漫画,这是冷战期间赫鲁晓夫和美国总统肯尼迪的较量。

注意!在这里H的意思是“氢”,两枚导弹摸样的东西是氢弹,不是那个H的意思。

只要两人按下按钮,这个世界就会变得“越来越好”了,对吗?

请问,我们的身边有没有能抵制诱惑这样的人的身影?答案是有的。

其实,我们的先人孟子已经告诉我们了,①“生,亦我所欲也,义,亦我所欲也;二者不可得兼,舍生而取义者也。”

其实,人人都希望能够抵制住内心的诱惑,在《孟子·告子上》有“②是故所欲有甚于生者,所恶(wù)有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。”最后这句很能给我们启示,人人都有这样的心理,只是贤者能够不丧失掉罢了。

贤者,在我们的生活中比比皆是。

王争艳,她是武汉市汉口医院金桥社区卫生服务中心一名普通医生,她有许多打动人心的故事和细节,其中之一就是从不开贵的药方。从医25年,她开出的处方平均不超过80元,最小的处方值只有2角7分钱。

众所周知,现在很多医生的收入和处方挂钩,处方越贵,医生的收入也越高,这已经不再是什么秘密,但王争艳是绝对无法这样做的。为什么呢?因为她认为——“开贵的药方,我下不去手”,一句很朴实的话,却道出了“贤者”极致的境界。

请问对方辩友winaries同学

对方辩友只是一味强调“自我陶醉”的种种坏处,但是在立论之中,我没有看到一处你写到“知足常乐”

知足常乐,这句话真正的含义是建立在努力的基础上的,是你拼搏一世之后对整个过程的一个总结。

而自我陶醉是孤芳自赏与夜郎自大的混合物,所以说知足常乐绝对不是自我陶醉。

请问对方辩友猫睿聪

“大家不用会用为了找个好妹子而为找个好工作而操心的日子,也不用担心为了找个好工作而考个好大学,也不会为了考个好大学而物色一好幼儿园”

|

你这不是知足常乐的表现吧,这明明是自暴自弃嘛。一些没有怎么追求、遇到一点挫折就放弃的人拿“知足常乐”来给自己找借口,那是冒用,是自欺欺人。

知足常乐,这句话真正的含义是建立在

努力的基础上的,是你拼搏一世之后对整个过程的一个总结。

在没有经过人生真正的磨砺前,选择放弃只会在那个人的脑门上刻写出“懦弱”两字,对方辩友猫睿聪同学所举的例子根本不符合“知足常乐”这个词应当满足的条件。

请问对方辩友洛辰

我们细细想来,对方通过这句话只是想告诉大家“人应当追求更好”,对方一味的强调“应当”,却丢掉了辩题中最最关键的这个

“永远”二字。(永远,表达的是时间特别长久,没有终止。)

对方辩友必须穷举全天下所有的人应当永远追求更好,才能证明他们论证的

必然性,而对方辩友显然无法做到这一点。有时受物质所限,你无法永远追求更好,在这里我可以给大家讲个小笑话。

老婆对丈夫说:“人家慈禧太后下葬时口中都含着一颗大珍珠,在百年之后的我一定也要含些什么东西才有面子。”丈夫说:“珍珠我没有,不过家里还有些樟脑丸。”

你看,这世界上物质总是有限的,你就是再怎么追求更好,它也总有一个上限制约着你。所以说,我方认为人不可能永远追求更好。

好多啊,如果你多读读历史的话知道了。④陶渊明,庄子,周敦颐,至少这三位是把知足常乐作为座右铭的;其实儒家的代表人物孔子和孟子也是具有知足常乐的精神的;而道家的⑤老子那就直接把知足常乐搬到治国之策中了。

谢谢各位辩友,我的第一轮反驳完毕。

注释(点击展开):

①翻译

生命是我想要的,道义也是我想要的,如果这两样东西不能同时都具有的话,那么我就只好牺牲生命而选取道义了

0

②翻译

所以说喜欢的有比生命更重要的东西,厌恶的有比死亡更厉害的东西,不仅仅有道德的人有这种精神,每个人都有这种精神,不过有道德的人能够最终不丧失掉罢了。

0

③陶渊明,庄子,周敦颐

0

④老子

直接上图,自己阅读,老子的治国方略就是“小国寡民”

0

================= 一、二轮驳论分界线 =================

我方反对「『知足常乐』只是自我陶醉的说法,人应当永远追求更好。」这一说法。

以下是第二轮驳论。(对对方辩友第二轮发言进行回应)

请问对方辩友winaries同学

对方辩友所要说明的“知足常乐”的意思在这个典故是讽刺的意味吧 |

不是,对方辩友曲解了我的意思。

你自己都说了,青蛙是“没什么见识”、“目光短浅”,这不是自我陶醉是什么?

知足常乐,这句话真正的含义是建立在努力的基础上的,是你拼搏一世之后对整个过程的一个总结。

而自我陶醉是孤芳自赏与夜郎自大的混合物,所以说知足常乐绝对不是自我陶醉。

那只青蛙属于“自我陶醉”,不是“知足常乐”。

关于对方辩友winaries同学 的2、3、5驳论论点

驳论里出现了八次“追求”,这只能说明对方辩友在强调追求的“应当”性,

但是却忽视了辩论题目中那个最最重要的“永远”这两个字。

关于此条,请参看上方针对对方辩友 洛辰 的反驳。

关于对方辩友winaries同学 的6驳论论点

确实无需花太多时间证明,两个方面的话,我只要否定其中一个就行了。

首先明晰辩题,追求可以有很多不同的对象,而“更好”也可以从个人和他人及社会等多种角度来看,也就是说,我方只要能证明某一种对象不应当追求更好,那么“人不应当永远追求更好”立场既能成立。

hyabcd0123 发表于 2011/8/8 0:12:00 |

关于对方辩友winaries同学 第二次反驳的论点1

在你的第一次驳论的第一条中已经解释了陶醉,

表示很满意地沉浸在某种境界或思想活动中,沉醉某种事物或境界里,以求得内心的安慰 |

通过对方辩友的解释可以看到,陶醉显然是一个

中性词,有褒有贬。

如果你陶醉在一个坏的东西里,那很显然“陶醉”就会成为一个带有讽刺色彩的贬义词。

所以说,对方辩友所说“陶醉无贬义”这句话本身就不成立。

关于对方辩友winaries同学 第二次反驳的论点5

贬义指 一个词或一句话对其所指的事物带有批判的意思,所指的事物是公认的不正确,或者被排斥的事物。在一定的道德和公众认识中,如果一个词语或一句话所表达的意思是讽刺或者斥诉的话,那么那个词或句就是贬义的。请问对方辩友 水羊 同学

对方辩友水羊和winaries及洛辰一样,都在拼命的证明“应当追求更好”,但是你们把重要的“永远”漏掉了。

为什么美国在近期会发生信用评级下降这样的事?为什么美国的国债在8月2日那天差点就发生了国债违约?

除了“驴象两党”不愿妥协之外,还有一个重要的原因,就是美国在不断地向全世界借钱。

借来的钱有相当一部分用于了民众福利,追求过好的民众福利只会给国家政府带来负担,最终连奥巴马所在的民主党都无奈地在医疗和教育支出方面做出了巨大让步。

从这个发生在近期的事件我们就能看出,追求也是有上限的,它不是+∞,所以你不可能永远追求更好。

最终版,一、二轮驳论完工。以上共约3514字。

致本方加油书(与辩论内容无关,点击打开)

压力大吗?不用怕队友们!

我们就是正义的Little Busters!

在这辩论赛场之上,就是我们施展正义的地方。

这里有着看不见的刀光剑影,有着一阵接着一阵的血雨腥风。

但我们不会害怕,鸭梨——不过是我们的餐后甜点,

因为,我们有着坚定的信念——赢得比赛!

不要怕,不要悔.

格林斯潘说过:“我奋斗,所以我快乐。”

谁把最美的梦大胆的插进冰封的土壤,谁就会获得满园的芬芳!

不用在意其他人说了些什么,只要努力,就是英雄!

我们热情绝对能让整个赛场融化。

相信自己。JUST DO IT. 0